¿Cómo vivió Campanario la pandemia de 1918? Similitudes y diferencias con el COVID-19

INVESTIGACIÓN ·

El cronista oficial de Campanario, Bartolomé Díaz, y el profesor Bartolomé Miranda, analizan las causas y consecuencias de la Gripe Española de 1918 en CampanariorEDACCIÓN / BARTOLOMÉ DÍAZ / BARTOLOMÉ MIRANDA

Lunes, 27 de julio 2020, 20:42

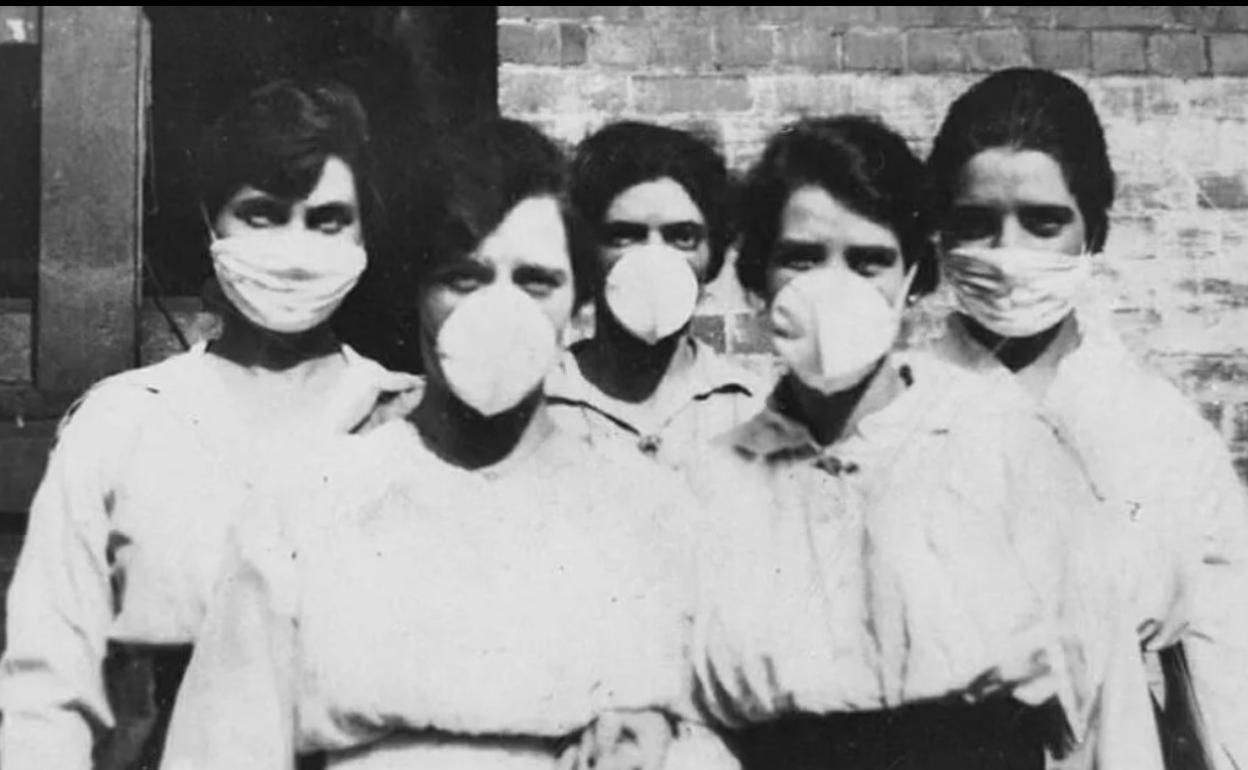

Han pasado justo 100 años y la historia parece que haya vuelto a repetirse. La gripe española está considerada como una de las pandemias más letales que ha habido en la historia de todo el mundo, ya que se llevó por delante más de 40 millones de vidas, lo que supuso el 5 % de la población mundial. Entre los expertos, las similitudes entre la gripe de 1918 y la COVID-19 son palpables en varios aspectos, entre ellos la rapidez con que se extiende y su virulencia. En aquel entonces, como ahora, la estrategia más eficaz para evitar la propagación del virus fue confinar a la población.

Unos años antes de la actual pandemia, los historiadores y escritores Bartolomé Díaz Díaz y Bartolomé Miranda Díaz, escribieron cómo afectó en aquel entonces la Gripe Española a Campanario. Lo hicieron con motivo de los VII Encuentro de Estudios Comarcales Vegas Altas, La Serena y La Siberia en 2014.

Hoy, si cabe, tiene más sentido que nunca leer estas líneas que bien podrían extrapolarse a la actualidad. Por ello, se ha extraído parte de dicho estudio titulado 'La pandemia de 1918. Su repercusión en Campanario (Badajoz).

*****************************************************

La pandemia de nivel 5, que tuvo lugar durante los años 1918-1919, no sólo superó en cantidad de víctimas a la de la Peste Negra, sino que además multiplicó varias veces en número a los caídos por motivos de la Gran Guerra. España, ausente en la contienda, resaltó en las noticias los efectos desastrosos de la enfermedad por lo que se llevó el título de la pandemia: La gripe española.

Las medidas adoptadas por las autoridades para evitar el abuso en los precios de los medicamentos, son publicadas en la prensa de junio de 1918. El cuaderno de notas de la época del farmacéutico de Campanario, don Ramón Fernández Molina, es fiel reflejo de lo ordenado, mediante bando, por el gobernador de Madrid don Luis López Ballesteros el 28 de mayo de 1918. También se da cuenta del comportamiento de la enfermedad en Campanario.

Fue calificada como la peor pandemia de todos los tiempos y llamada la Gripe Española de 1918. Se ha calculado que fue la causa directa de una cifra, algo imprecisa, de entre 50 y 100 millones de víctimas mortales. Esta cifra, aterradora para los habitantes de la época, fue oscureciendo en notoriedad por los sucesos de la Primera Guerra Mundial.

Curiosamente, esta pandemia nivel 5, que tuvo lugar en 1818-1819, no solo superó en cantidad de víctimas a la Peste Negra, sino que además multiplicó varias veces en número a los caídos por motivos de la guerra.

A pesar de que el primer paciente fue registrado en Kansas el 11 de marzo de 1918, la enfermedad pasó a denominarse Gripe Española; el motivo, al parecer, fue la no participación de nuestro país en la Gran Guerra, pues mientras los países involucrados omitían las noticias sobre las víctimas causadas por la enfermedad para no desmoralizar a la población, desde España se reportaban todos los casos, dando la sensación, ante los ojos del mundo, de ser el foco principal de la enfermedad.

No era para tomarlo a broma, varios países europeos y americanos entraron en un estado de histeria masiva y, en muchos de ellos, se llegó a instalar desde el toque de queda hasta la detención de ciudadanos que deambulaban por la calle sin protección respiratoria.

Las morgues (depósitos de cadáveres) y hospitales se abarrotaron de personas sin vida, por lo que se tomaron medidas para que los cuerpos fuesen llevados directamente a quemaderos industriales para eliminarlos lo más rápidamente posible. En el sur de Estados Unidos pueblos enteros desaparecieron, llegando a morir, sólo en 1918, 300.000 personas a causa de la gripe. La falta de personal provocó una paralización en los servicios básicos tales como la luz, el agua o el teléfono.

De hecho, muchos años después, recuerdo la recomendación insistente por parte de los mayores a los que éramos niños de que nos tapásemos la boca, en los días fríos de invierno, que podía ser un recuerdo de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias durante la pandemia del 18. Era muy difícil eludir la última recomendación al salir a la calle, sobre todo por la mañana temprano, de padres o abuelos: ¡Tápate bien la boca con la bufanda!

COMPORTAMIENTO DE LA GRIPE ESPAÑOLA EN CAMPANARIO

El número de defunciones en el año 1916, según el libro de difuntos nº 19 del archivo parroquial Ntra. Sra. de la Asunción de Campanario, es de 171, incluyendo un número considerable de párvulos; en 1917, fallecen 204; en 1918, 280; siendo el número de fallecidos de los ocho primeros meses, o sea hasta el 31 de agosto de 124. Por tanto, en los últimos cuatro meses de 1918 el número de víctimas es de 156.

Así, a cada mes de los ocho primeros de este año, le corresponde una media de 15,5/mes; mientras a cada uno de los cuatro meses últimos de este mismo año la media que le corresponde es de 39/mes. En los dos últimos meses del año, llegó a 92 el número de fallecidos, triplicando la media, 46/mes, a la media de los ocho primeros meses de 1918.

Matilde Guzmán Ruíz, tal vez fue la primera víctima de la pandemia, murió de infección gastrointestinal el 14 de febrero de 1918, soltera, de 57 años. Vivía en la calle Real nº 8 y era natural y vecina de Campanario. Sus padres, don Pedro Guzmán Díaz, natural de La Haba, y Doña Juliana Ruíz Alvarado, natural de Puebla de Alcocer. Se le hicieron honras de primera clase. Matilde debe ser hermana de Pedro y Antonio, abogado el primero y médico y biógrafo de Gallardo el segundo, conocidos por Los Guzmanes.

Aunque la forma de denominar la enfermedad varía con el transcurrir del tiempo, creemos que los fallecidos son por complicaciones derivadas de la gripe. La mayoría de los párvulos, mueren, según están inscritos en el libro de difuntos, de gastroenteritis, mientras que los de más edad son víctimas de tuberculosis pulmonar, neumonía gripal o fiebre gastropalúdica.

A partir de octubre, aparece en el libro de defunciones el motivo del fallecimiento más generalizado el de efisema pulmonar, gripe o neumonía gripal y bronconeumonía gripal; en los meses de noviembre y diciembre, los fallecidos sospechosos de la pandemia, figurarán como de gripe.

El 30 de octubre de 1918, fallecen en Campanario, pueblo de 9.500 habitantes, los vecinos:

Nº 184, Antonia Juliana Arcos Arcos, muere de bronconeumonía gripal, de 50 años de edad. Vivía en la calle del Cofre nº6, viuda de Pedro Soto Miranda, no queda sucesores. Entierro de primera clase.

Nº 185, María Josefa Gallardo Gallardo, casada con Ricardo Blanco Calderón, de 34 años, de septicemia, vivía en la calle Tejar nº 75, sin hijos, funeral de cuarta clase.Nº 186, Juan Carmona Horrillo, soltero, de 18 años, hijo de Fernando Carmona Sánchez y de Ana Horrillo Tena, murió de bronconeumonía, vivía en Acera del Conde. Funerales de cuarta clase.

Nº 187, Mariano Blanco González, viudo de Isabel Díaz Ayuso, murió de bronconeumonía a los 45 años, vivía en la calle Magacela. Entierro de cuarta clase. Deja dos hijos, Diego y Juan.

Nº 188, Antonio Fernández Ruíz, de 29 años, casado con Antonia Carrasco García, falleció a causa de bronconeumonía, vivía en la calle Tejar nº 61. Honras fúnebres de cuarta clase. Tiene un hijo llamado Manuel.

Nº 189, Miguel Ponce Gallardo, soltero, de 23 años, a causa de bronconeumonía, era hijo de Manuel Ponce Díaz y de Isabel Gallardo Pajuelo. Vivía en la calle Pedro de Valdivia nº 31. Entierro de cuarta clase.

Nº 190, Ana Vicenta Durán Díaz, casada con Alonso Gallardo Gallardo, de bronconeumonía gripal, de 50 años de edad, vivía en la calle de las Monjas nº 7. Entierro de segunda clase. Deja cuatro hijos: Juan Pedro, Isabel, Ana María y Eugenio.

Nº 191, Diego del Sol Mateos, casado con Josefa Díaz Carmona, falleció de bronconeumonía gripal, de 39 años de edad, vivía en la calle Pedro de Valdivia. Deja una hija llamada María. Se le hicieron honras fúnebres de tercera clase.

Al día siguiente, mueren tres personas más, pero sólo Alonso Bolaños Blanco, de 21 años, lo hace a consecuencia de la gripe. Durante el mes de noviembre de 1918, fallecen a causa de la gripe 38 personas.

El 20 de noviembre de 1919, a las ocho de la mañana, falleció Teresa Gallardo Cascos, de 32 años, por neumonía gripal. Hija de Nicolás Gallardo y de Felipa Cascos. Al día siguiente, a las cuatro de la tarde, cuando regresó la comitiva del entierro de Teresa, se encontraron con que había muerto su marido, Bartolomé Díaz Murillo, también de 32 años, de bronconeumonía. Ante la situación crítica que presentaba, lo habían trasladado a casa de una vecina mientras se llevó a cabo el entierro de su esposa. Era hijo de Antonio Díaz Horrillo y de Catalina Murillo Horrillo. Dejó el matrimonio tres hijos; Catalina, de cinco años; Antonia, de tres; y Antonio, de uno.

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA DE D. RAMÓN FERNÁNDEZ

Que la pandemia cogió desprevenidos a médicos y boticarios es algo obvio. Las autoridades sanitarias no sabían realmente como hacer frente a tanto desastre

y los consejos médicos, en ocasiones, resultaban de los más básico. Con todo, el 29 de mayo de 1918 se elevó un bando en el que se daba completa relación de los medicamentos que debían de suministrarse tanto para la prevención como para el intento de cura. Entre ellos, el documento mencionaba: sales de quinina, salicilato de sosa, benzoato de sosa, cafeína, salol, antipirina, ipecacuana, castóreo en bolsa, opio, ácido láctico, benzonaftol, piramidón, fenacetina, salicilato de metilo, salipirina, tabletas de aspirina Bayer, cápsulas Peletier y aceite de ricino.

Las farmacias de todo el país se aprovisionaron de tales productos y, entre ellas, la de la viuda del farmacéutico campanariense don Ramón Fernández Molina (1852-1913). Ésta había conservado la patente de la farmacia gracias a la contratación del boticario villanovense D. Jacobo Gómez Sánchez, quien regentó el establecimiento hasta 1926, año en el que el hijo de doña Rita, el recién licenciado D. Ricardo Fernández Suárez-Bárcena, tomó las riendas de la botica. Ésta estaba situada en la plaza del Carmen, número 3.

Casualmente, ha llegado hasta nuestras manos una de las libretas del Diario en las que el boticario D. Jacobo anotaba sus cuentas y que corresponde, precisamente, a las ventas a crédito del año 1918. Aunque este documento sólo da fe de una mínima parte de las medicinas suministradas en la localidad, pues existía otra farmacia (la de D. Juan Andrés Aguilar Molina) y, lógicamente, otras personas pagaban al contado sus medicamentos. Su texto nos da una idea de las medidas adoptadas por los campanarienses para hacer frente a la enfermedad.

Lo primero que llama la atención es como nuestros paisanos acudían puntualmente a vacunarse. La campaña de invierno de ese año, aún sin estar bajo la alarma de la pandemia, fue numerosa, pues sólo en el mes de enero D. Jacobo vendió 14 ampollas de vacuna contra la gripe. Una vacuna que, desde luego, no estaba pensada para la mutación del letal brote transmitido por la pandemia, por lo que resultaría poco efectiva en algunos casos.

A esto le sigue un continuo goteo de medicamentos de los publicados en el bando del 29 de mayo, cuya demanda se incrementa entre los meses de abril, septiembre y diciembre; los cuales aparecen combinados con otro tipo de remedios de carácter más preventivo. Así observamos como la mayoría de los pacientes parecen querer evitar la enfermedad más que curarla, mediante el uso de friegas, aguas y lavativas.

Entre los medicamentos supuestamente curativos aparen: el ácido acetil salicílico, la aspirina, (que no deja de ser lo mismo), la cafeína, las cápsulas Pelletier, el Colargal, la Eunquinina, las pastillas Bonald (con cocaína), el Metarsol o las ampollas de Ergotine. Mientras que entre los remedios más caseros se encuentran

el aceite de ricino, el agua de Carabaña, el aceite de alcanforado o el aceite de Bacalao, además del omnipresente Jabon Zotal. Este último, aunque no aparece

en la libreta de la farmacia, sabemos que se comerciaba desde las tiendas de ultramarinos como eficaz prevención contra las «epidemias contagiosas».